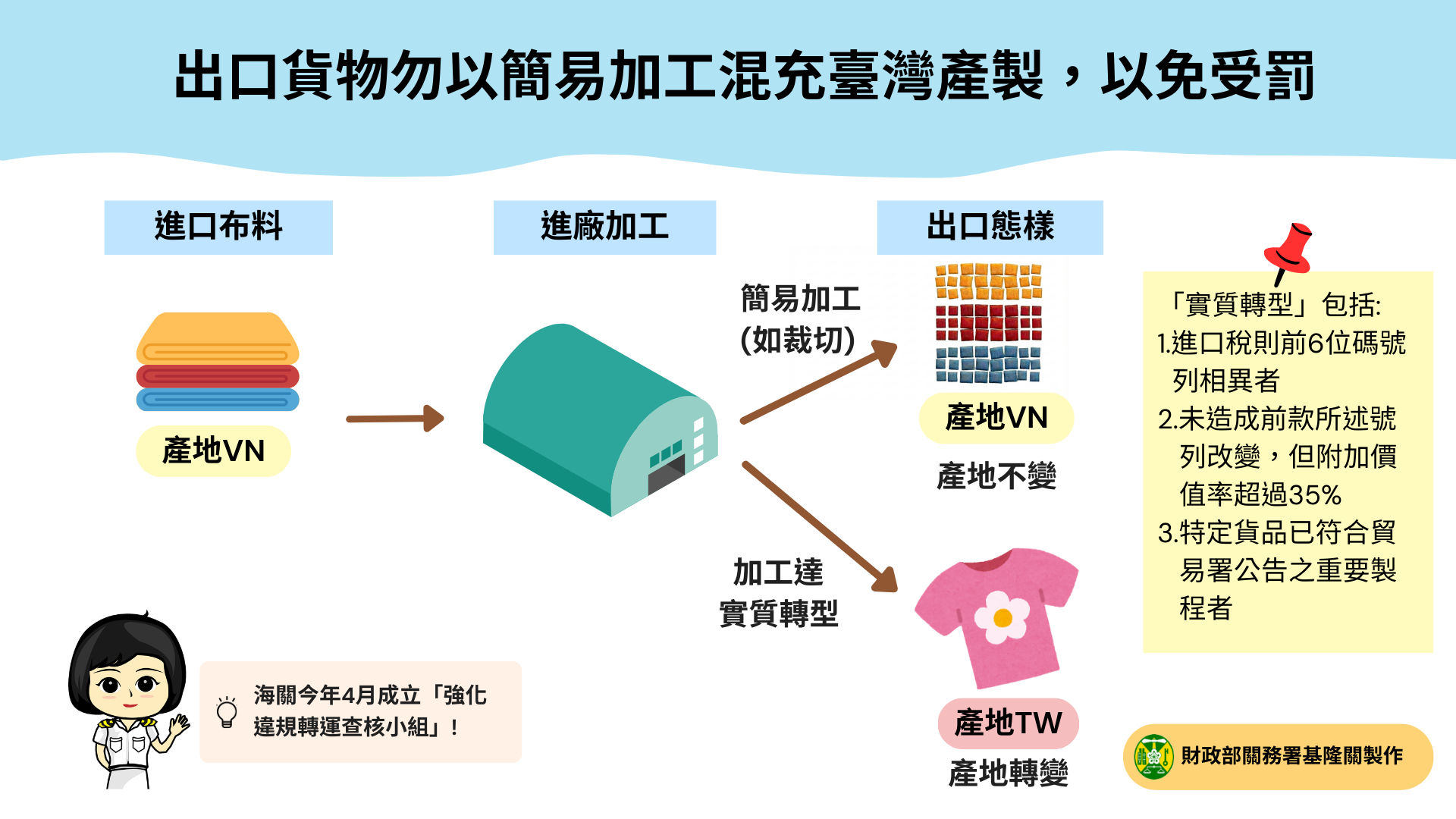

輸出貨物における簡易加工による「台湾産」偽装の禁止について

基隆税関、輸出業者に対し原産地規則の遵守を厳重に警告】

基隆税関(Keelung Customs)は、この度、複数の企業が中国大陸製製品を台湾に運び込み、簡易な加工や包装変更のみを行ったにもかかわらず、「実質的な変更(Substantial Transformation)」を満たしたとして「台湾製(Made in Taiwan)」と偽って米国へ輸出した事例を複数摘発したと発表しました。

このような行為は、貨物の本質的な属性を変更しないにもかかわらず、原産地認定の規定を免れようとするものであり、虚偽表示および貿易秩序の混乱を引き起こします。これらは所管官庁である**経済部国際貿易署(以下、貿易署)**に送致され、貿易法に基づき既に罰金処分を受けた企業も存在します。基隆税関は、業者に対し、安易な考えで法令違反を犯し、罰則を受けることや、企業の信用を損なうことのないよう、厳重に警告しています。

基隆税関の説明によれば、いわゆる「原産地ロンダリング(洗產地)」とは、外国貨物を台湾で実質的な変更に満たない加工を施すことにより、あたかも台湾製品であるかのように偽装して輸出し、輸入国が当該貨物に対して課す高関税や貿易規制を回避する行為を指します。このような違反行為を阻止するため、税関は査察を全面的に強化しており、今(令和7)年4月には「不正転送検査強化チーム(強化違規轉運查核小組)」を設立し、輸出入貨物の原産地表示に対する抽出検査を強化し、不正な転送や原産地偽装に関与していないか厳しく取り締まっています。

基隆税関はさらに、「原産地証明書及び加工証明書管理弁法」第5条に基づき、貨物が完全に台湾で生産されたものでない場合、**「実質的な変更」を経なければ台湾産とは認定されないと説明しています。単なる簡単な切断、包装、分類、混合などの「簡易加工」**は、実質的な変更には該当しません。業者は、関連作業が実質的な変更の要件を満たすかどうか疑義がある場合は、自己判断せず、まず法規の要件を厳密に確認すべきです。

基隆税関は、輸出業者に対し、原産地表示規定を確実に遵守し、貨物が台湾の原産地認定基準を満たしているか否かについて、**「原産地証明書及び加工証明書管理弁法」**を参照するよう強く要請しています。認定に疑義がある場合は、積極的に貿易署に相談し、法規の不理解や利便性の追求から、通関時に原産地偽装を摘発され、巨額の罰金や行政処分を受けるという不利益を被ることのないよう、改めて注意を促しています。